エアロソックスって、見た目はかっこいいけれど、走っているうちにずり落ちてきたり、着用感が普通のソックスと変わるのがやだ…

そう思っている方がいたら、筆者はDefeet Evo Disruptorをおすすめします。

昨年のツールドフランスで驚異の活躍を見せたジュリアン・アラフィリップ選手を擁する、ドゥクーニンク・クイックステップの選手達の要望で開発され、昨年はほとんどの選手が使っていました。

筆者が所属する愛三工業レーシングチームも、サポートを受けており、2020シーズンから着用しています。

Defeet Evo Disruptorは、2020年現在市場に出回っている中で

「最も普通に履けるエアロソックス」

で、私物としても是非購入したい一品です。どんな点が良いのか、説明していきましょう。

Defeet Evo Disruptorの外観: ただのスクールソックス?

Defeetは、1992年にアメリカ、ノースカロライナ州で誕生した、ソックスその他のアクセサリーブランドです。

最初に見たときは筆者もびっくりしました。

「なんか、ただのスクールソックスみたい」

「こんなんで本当に速く走れるの?」

そんな声が聞こえてきそうです。

エアロソックスと言えば、このように足首から上がツルッツルのライクラ素材で、上端には滑り止めのシリコンがついている。こんな見た目が主流でした。

Evo Disruptorの欠点をあえて挙げるならば、この「ザ・エアロソックス」な見た目をしていないので、着用しているときの特別感がないところでしょうか。

しかしそれも「普通に履ける」という点で最大の長所であり、これについては後程解説します。

Defeet Evo Disruptorのエアロ効果は?

そもそも、エアロソックスは、どのように空気抵抗を減らすのでしょうか?

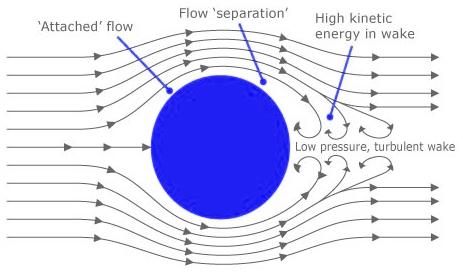

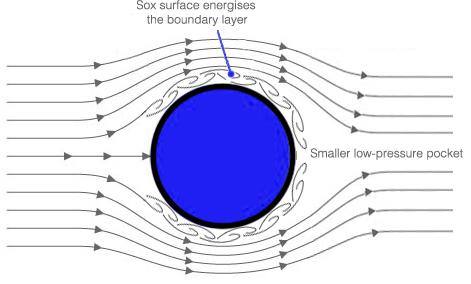

通常の平滑面のソックスでは、空気をかき分けるとその後ろに低圧のゾーンができ、ここに空気が巻き込まれる形で発生する乱流がライダーを「後ろに引っ張る」ように抵抗が生じます。

それを、表面の凹凸によって小さい乱流を発生させると、上記の「低圧ゾーン」が発生しないので、空気抵抗が小さくなる、という仕組みです。

このように、空気抵抗を改善するために積極的に乱流を起こす物体は「ボルテックスジェネレーター」といわれ、スポーツカーなどでは比較的昔から取り入れられていました。

自転車競技界でも、2017年にチームスカイが上腕部分にボルテックスジェネレーターを装備したエアロスーツを身に着けTTを走り、物議をかもしましたね。

では、靴下にボルテックスジェネレーターを装備することには、どれだけの意味があるのでしょうか?

こちらの記事が参照しているaerocoachの検証実験(元リンクにたどれませんでした)では、2016年時点でラインナップされていたオーソドックスな縦溝のエアロソックスは、素足に対してほとんど有効な空気抵抗削減が確認できなかったとのこと。

一方で、2019年にEvo DisruptorをDefeet社が発表した際のデータでは、

「48km/h走行時、競合他社のエアロソックスに比べて4w、素足に対して8w削減する」

とされました。

ということは、競合他社のエアロソックスでも素足に対して4w削減していることになって、これは先ほどのaerocoachが行った実験結果と矛盾するものでは?と突っ込みたくなります。

これらの実験結果の食い違いというのは、風洞実験の条件の細かな違いや、結果を発信する人の立場の違い(エアロソックスをプロモーションしたい企業と第三者、など)も影響していると考えられます。

しかし、いずれにしても、大きく見積もっても48km/hで走行して4wの削減というのは間違いなくマージナルゲイン(極限域の進歩)の世界ですから、

「どんな手を使ってもあと1km/h早く走りたい」

というシリアスレーサーにとっては、使って損はないと言えそうです。

ただし、そのマージナルゲインにあやかるとして靴下に重要になるのは、「普通に履ける」かどうかです。

というのも、筆者が今まで使用してきたエアロソックスの、致命的な欠点が、筆者にこの発言を強いています。

Defeet Evo Disruptorの最大の長所: 「普通」に履ける

今まで市場に出回ってきたエアロソックスというのは、

足部分が従来の靴下のようなメッシュ生地で、足首部分から上が、縦溝の入ったライクラ素材、上端には滑り止めのシリコンゴム。

という構成が主流でした。

こちらはブラッドリー・ウィギンスがアワーレコード挑戦時に着用したエアロソックス。足首の左右斜め前の縫い目がボルテックスジェネレーターになっていると思われます。

しかし、これらのエアロソックスには以下のような欠点があると筆者は思っています。

- 足のメッシュ生地の伸縮性が、従来のソックスと違いすぎてペダリングに違和感がでる。

- 縦溝部分のライクラ生地の汗の吸い取りが、通常のファブリックのソックスに比べあまり良くない。

- 滑り止めのシリコンゴムがあっても、汗をかくとずり落ちる。ずり落ちたら空気抵抗削減効果は見込めず、かつ不快感がある。

(特定の会社のエアロソックスを批判する目的でない点をご理解ください。あくまで一般論です。)

製品によってはこれらの欠点を解決するものもあるかもしれないのですが、それらは「購入して使ってみないとわからない」という半ば賭けのようなものです。

それに対して、Defeet Evo Disruptorは、良くも悪くも「普通のソックス」なので、上記のような問題が発生することなく、ノーマルソックスと同じ使用感で使うことができます。

特に筆者は、ソックスの生地が靴の中で余って、ペダリングのうちに指の間に挟まるような感触が大嫌いで、ノーマルソックスでも、自分に合うフィット感の高いソックスを選んで使用してきました。

その筆者の目線で見ても、Evo Disruptorは足にフィットし、快適にペダリングすることができます。汗の吸い取りも良く、ある程度汗を吸うとさらに肌にフィットして、ずり落ちる心配とは無縁です。

「ずり落ちない」というのは特に重要です。マージナルゲインを求めてエアロソックスを履くのに、ずり落ちてしまったら、かえって空気抵抗を増してしまいますからね。

そして、わずかな空気抵抗の改善のためにペダリングフィールが変わってしまうのも避けたいですから、その点でもEvo Disruptorは良いと言えます。

Defeet Evo Disruptorの耐久性

従来のエアロソックスの滑り止めのシリコンは、耐久性にも問題がある場合があります。

洗濯のたびにはがれてしまうことがあるのです。

その点もEvo Disruptorは心配無用です。ゴムがないので取れようがありません。

また、生地自体の耐久性も良好です。

これは筆者が実際に、2日に1回のペースでヘビーに履きまわしているEvo Disruptorの画像です。

すでに半年履きまわしていますが、中指と薬指のあたりにスレがある程度で、まだまだ指先が破れるような雰囲気はありません。

横から見ても、かかと部分が擦れて薄くなってきている感じですが、まだまだ使えそうです。

ノーマルソックスの市場で比較しても、耐久性はかなり良好だと思います。

Defeet Evo DisruptorはUCI規定にも柔軟

UCIのルールに準拠したレースに出られる方は、靴下の長さの規定も気になされることと思います。

校則違反はいけませんよ。

UCI準拠のレースでは、ソックスの長さは、足首と腓骨頭を結ぶ線分の中点よりも低くなくてはなりません(空気抵抗のチーティングを防ぐため)。

従来のエアロソックスでは、縦溝部分のライクラ素材には伸縮性と肌との密着性が乏しく、きちんと伸ばしきったところで履く必要があるため、ライダーの骨格によっては、シワを妥協せずにはどうやっても規定をクリアできないことがありました。

Defeet Evo Disruptorは何度も言うように「普通のスポーツソックス」感覚なので、生地の伸ばし具合で長さをある程度調整することができます。

シワのできない範囲で最も短く設定すると足首から15cm。

最も伸ばして履くと足首から23cm(!!)。

筆者の場合、UCIが規定する線分の長さが36cmなので、半分の18cmの範囲内では十分調整することができます。

女性や子供、身長の低いライダーの方はこれでもアウトになってしまう可能性はありますが、何度も言うように、シリコンの滑り止めなどはないため、内側に折り込んで履くなどすれば、規定内で空気抵抗を十分削減できると思います。

Defeet Evo Disruptorはコスパ・性能とも最強のエアロソックス

これまで紹介してきたように、Defeet Evo Disruptorは、

「市場に出回っている中で最も普通に履ける、高耐久エアロソックス」

です。

価格は4,000円(税抜)と、他社のエアロソックスと比較しても普通かちょっと安めの設定で、筆者が普段練習で履きまわして半年使えていることを考えると、コスパもかなり良いと言えます。

色は白、黒、蛍光黄緑の3色展開。個人的にはもう少しいろんな色をラインナップしてくれると嬉しいんですが…。

徐々にレースも再開しているこの時期、1足はエアロソックスを持っておいて、ここぞというレース、チーム練習などで活用されてはいかがでしょうか。

夏の暑さが厳しいですので、熱中症に気を付けて、元気にトレーニングしましょう!

それではまた!